A partir de una iniciativa de la Dirección de Cultura, la escritora Ana Luz Arrieta, presentó su libro en el marco de una cálida entrevista. Acompañó el evento la obra de teatro “El Despojamiento” interpretada por el grupo vecinal “La Menesunda”. El encuentro tuvo lugar en el Museo de Arte e Historia, en calle Avellaneda, en la antesala del Día de la Mujer, el viernes 7 de Marzo.

Voy a permitirme escribir este relato en primera persona, para que puedan tomar conocimiento de cómo se sucedieron los hechos. Además, surge de la inspiración en la propia obra de Ana Luz.

Una mañana de enero, Ana Luz me escribe un mensaje por WhatsApp, consultándome si podía en algún momento llamarme. Al mediodía hablamos, me cuenta de la producción del libro, intento enfocar en su historia y su familia. Recordamos ambas que compartimos clases en 5to Sociales. Ana Luz como alumna, y yo como Profe de Comunicación. Me cuenta más detalles de lo que será la presentación de su libro en Los Toldos, en el marco del Día de la Mujer, invitada por la Dirección de Cultura. Me cuenta que Silvia Cambareri le pasó mi contacto, y entonces le consulto si podíamos hacer una nota para esta Página Web. Me dice que podría ser, pero que en realidad ella me llama para que yo la presente el día de la “Presentación del Libro” en Los Toldos. En ese momento me corrió un escalofrío por el cuerpo, no lo imaginaba. Me alegré. Nunca lo había hecho, pero acompañar en un momento así me entusiasmó a dar un sí, desde el primer momento.

Hablamos de la fecha y la hora en la que sería el evento, de cómo podía conseguir el libro para leer. Olga Logioco, amiga de Silvia, se ofrece a prestármelo. Leo la primera parte de un tirón, la lectura es ágil, convocante. Lo termino en unos días. Volvimos a hablar con Ana Luz. Acordamos la forma de presentación, con un recorrido de su trayectoria, una pequeña síntesis de la obra y unas preguntas para un intercambio dialogado que terminó siendo muy cálido.

Antes miro en Internet videos de entrevistas que le habían hecho a Ana Luz, en la presentación de su Libro en Mar del Plata. Hay notas gráficas, vivos y videos en la Web. Descubro que Ana Luz tiene una basta trayectoria en su ciudad de residencia, aunque su humildad en el trato cotidiano no lo demuestra.

Llegó el día de la presentación. Hacía mucho calor. Se cumplía la segunda semana de una ola de calor húmedo, pesado, que terminó con lluvia y tormenta esa noche. El evento estaba pautado a las 17.30 hs. Llego al Museo 17:15. Ana Luz ya estaba, acompañada por Silvia. El reencuentro fue muy cercano, nos saludamos como si nos hubiésemos visto la otra semana. Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, las dos vestíamos pantalón negro y sandalias atadas al tobillo. Todo fluyó naturalmente esa tarde. Disfrutamos del momento, estuvimos cómodas, a pesar de la historia que teníamos para contar.

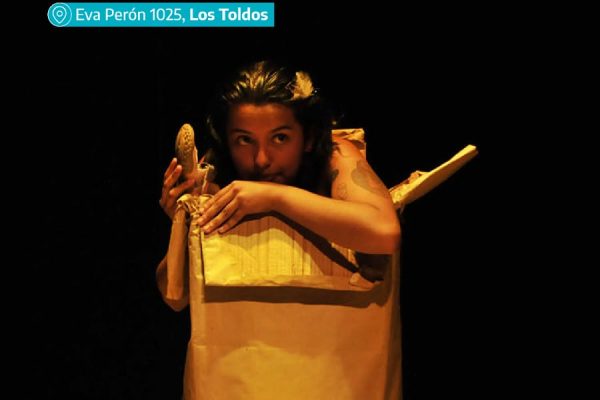

La obra de Teatro que presentó la Directora de Cultura -muy cálida en todo el encuentro-, fue el disparador adecuado para empezar a pensar en el Día de la Mujer desde una óptica particular. La interpretación de las artistas Gabriela Nicholson y Florencia Castellani fue excelente.

Luego continuó la charla, previa presentación de la escritora. El texto que preparamos juntas, decía asi:

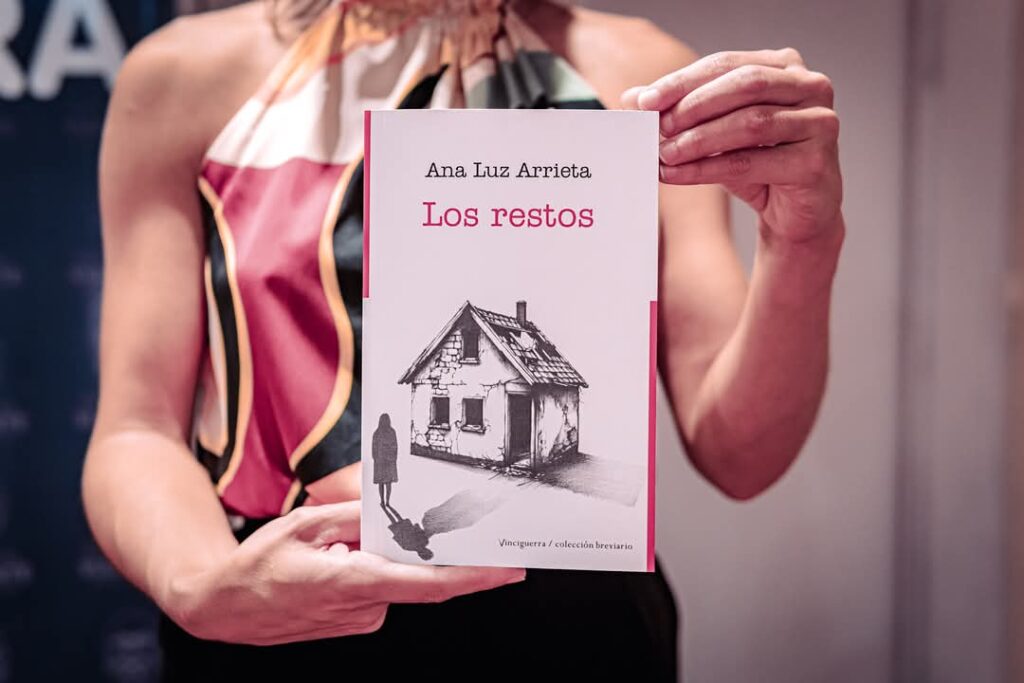

Ana Luz Arrieta nació en Los Toldos en el año 1996, provincia de Buenos Aires. Estudió en Junín el profesorado de Lengua y Literatura. En el año 2019 se mudó a Mar del Plata para desempeñarse como docente en escuelas secundarias. Colaboró para el Diario «La Capital» publicando una serie de crónicas sobre Mar del Plata y ha participado en los talleres de narrativa dictados por Mariano Taborda y Emilio Teno. En el año 2023, escribió su primera nouvelle Los restos con el acompañamiento de la poeta Evangelina Aguilera y publicada por la Editorial Vinciguerra. En 2024 empezó a dar cursos de escritura autoficcional y novela corta, que después se transformaron en talleres que sigue ofreciendo hoy.

Para introducir la obra compartimos un resumen del argumento:

“Los restos” es un texto sobre la historia familiar, que remite a la muerte, al abandono, al desamor, al duelo. Ana Luz experimenta con distintos tipos de textualidades, construye un rompecabezas de voces y puntos de vista. No se trata por lo tanto de una lectura lineal, no se trata de un relato autobiográfico en sentido estricto. Dentro de una variante de lo que hoy damos en llamar literaturas o escrituras del yo, la novela adopta la forma de la autoficción para contar una historia desde el fragmento, la ruptura, la disonancia.

El núcleo de la novela: la muerte de la madre. Ausencia que modifica todo para siempre, que trae la culpa y la orfandad, y que conduce a la literatura como refugio, como paliativo y antídoto ante el dolor. La violencia, la construcción de la identidad, los vínculos, el desarraigo, la mirada de los otros, giran en torno de esa falta, merodean a la madre muerta, que es a su vez la presencia más resistente. La novela circular comienza con una carta a esa anhelada figura materna y cierra con otra carta, a la figura paterna. La obra oscila entre esos dos extremos, se mueve de un abismo al otro, lo que se desea y lo que se rechaza, los que faltan y los que están. Los lectores, mientras tanto, intentamos mantenernos a flote, a través del equilibrio que la propia escritura nos facilita, en sus matices poéticos, en su forma conversacional, en su mixtura. La escritura opera en la reparación de las heridas, transmuta el dolor y resignifica el pasado. Se escribe para llenar el vacío, para que algo permanezca cuando el mundo se vuelve inhóspito, dice Ana Luz; leer y escribir, escribir y leer, como una suerte de pulsión especular, de persistencia de la memoria.

Varios autores y autoras se van colando entre líneas, para abrir a su vez nuevas posibilidades de lectura: Virginia Wolf, Susana Thénon, María Negroni, Clarice Lispector, Franz Kafka, Roland Barthes. Mucha de su literatura aporta un plus de sentido en el entramado de la tragedia, porque como dice Thénon: “Quien no tendrá madre, tendrá libros”.

A continuación, reconstruimos lo que fue la entrevista, en formato de preguntas y respuestas:

¿Cómo comienza tu carrera, tu interés por la literatura?

En la materia Construcción y Ciudadanía, en la escuela secundaria, tuve una profesora que se llama Elda Lizzi, y ella nos presentó un fragmento del diario de Ana Frank. Y en ese fragmento había algo que me interesó, me llamó la atención, quizás ese acercamiento, esa primera persona. Así que al terminar la clase me acerqué a la biblioteca de la escuela y retiro el libro, lo terminé en dos días y quise más. Entonces, en mi casa no había biblioteca, no había libros literarios, textos literarios. Sin embargo, en una oportunidad encuentro arriba de un placard un libro de poemas, sin tapa, lo recuerdo con hojas amarillas, y también… había algo ahí que me seducía y que me daba cuenta que podía refugiarme y podían pasar horas y yo estaba inmersa en esa lectura. Así que quise más y me fui acercando a la biblioteca, pero encuentro como en ese origen esos dos textos, el diario de Ana Frank y un poemario que luego lo presté y lo perdí. Así que no sé quién sería el autor, pero algo ahí se encendió para las lecturas que venían después.

¿Cómo empezó a gestarse esta obra… sobre la que otros colegas han dicho que es como “meter las manos en el barro”?

La obra se gesta a partir de dos momentos. El primero es que después de pandemia había perdido el hábito de la lectura, texto que tomaba y texto que no podía avanzar y en ese caos encontraba tiempo que me sobraba si se quiere. Así que era como un eje la lectura en mi vida y sobre todo en pandemia donde más se agudizó. Así que lo llevo a terapia y en terapia manifiesto que no puedo leer. Entonces con la psicóloga estábamos trabajando el duelo y me dice… quizás es momento de escribir. Y me da como recomendación que escriba una carta destinada a mi mamá y así hice. Era un domingo, me acuerdo, y comencé a escribir y fue casi como una pulsión. Había ahí algo que no podía frenar, un desahogo total. Y casi que este texto, el primero que es el de la hija menor que conforma “Los restos”, está sin pulir si se quiere. Hay en esa no corrección, que por supuesto la tiene, pero me refiero en términos más profundos, hay una sencillez que mantiene vivo al texto. Y es algo que me sucedió en ese domingo y es algo que si hoy lo leo vuelvo a ese momento en donde era un alivio poder decir lo que sentía y a la vez sentir que está ahí el sentimiento, que la emoción está ahí. Y entonces a partir de eso doy cuenta de que, en ese primer capítulo, si se quiere, o en esa carta encuentro varios puntos que podía desglosar: la temática de la soledad, la temática de la soledad, los personajes y así fue como de a poco entendí que tenía que escribir para poder volver a leer desde otro lugar.

¿Por qué el formato de capítulos que pueden leerse por separado pero que también cobran un sentido en la sucesión que se le dio?

Un poco responde a la segunda pregunta…. cuando termino esa carta, digamos… me doy cuenta de que tenía un cierre y sin embargo me interesaba seguir desglosando ciertos temas, ciertos personajes, entonces releí a Manuel Puig y en él encontré la abundancia de registros, él te agrega un informe policial, agrega cartas y dije yo quiero esto de alguna forma, quiero poder abandonar esa primera persona que había utilizado en la carta, alejarme un poquito para darle otra mirada a los personajes o a la temática que quería desglosar, entonces dije esto me lo pueden brindar los registros y así hice… así que comencé a releer a Manuel Puig y escribí obituarios y escribí cuentos, escribí perfiles de crónica, de alguna forma me gustaba la idea de cierre, de que cada registro, cada capítulo se encerraba en sí mismo y por eso la idea de que pueden leerse por separado.

¿Por qué “Los Restos” y como surge el dibujo de la Portada?

El primer borrador se llamaba Espacios en Blanco, luego me di cuenta que no englobaba la idea cuando ya lo finalizo, cuando creo que ya está listo el texto y terminado, me doy cuenta de que no abarcaba todo lo que yo quería. “Espacios en Blanco” lo tomaba en el sentido de, ante la ausencia de palabras, lo que había era el vacío, entonces lo asocié con lo liso, lo llano, la blancura, entonces dije bueno… Espacios en Blanco. Pero luego me di cuenta de que no, de que había palabras justamente, que había en el capítulo de “La otra mujer”, la ilusión por primera vez en la hija menor de ponerle palabras a lo que uno siente, en las cartas. Entonces dije, lavaba los platos, -literal- (se ríe), escuchaba una canción de Mon Laferte que hablaba del desamor y de un pasado, entonces asocié el pasado con algo que se va, con lo que ya no está. Y digo, la vida de la hija menor es el pasado que ya no está, que no lo quiere más, esa carta al padre hace alusión al cierre total de ese pasado, a algo que ya no quiere más, entonces son “Los restos”, algo que ya sucedió y finalizó y no quiere tenerlo hoy en día. Me parece interesante como “Los restos” de alguna forma comprendían todos los capítulos.

Y el dibujo de la portada quería retratar el origen, entonces pienso… el origen es la casa, es donde el capítulo 1 la hija menor hace alusión, a partir de la escapatoria de esa madre con sus seis hijos, se va… entonces digo, ese es el origen y por eso hice hincapié en la figura que se ve ahí… tenemos un padre, la figura paterna que sale de la casa, pero está como desdibujado, sin embargo, está en la puerta de entrada, marcando un territorio. Luego aparece la figura materna, donde ella sí está bien clara, sin embargo, entre esa conjunción, entre padre y madre, aparece el hijo, y el hijo también está casi desdibujado y es como si lo único que los uniera fuera eso. Pero la mujer, la madre y el hijo están afuera de esa casa. Me pareció que hacía muy bien alusión a lo que quería demostrar, esto del, si se quiere, el abandono por parte del padre, la madre fuera, no queriendo estar en esa casa, y el hijo que está entre ambos, entre la madre y el padre, pero ambos de todas formas fuera de la casa.

¿Cómo fue la presentación de Los Restos en otras oportunidades?

Tuve el 17 de febrero en Villa Victoria Ocampo la posibilidad de presentar el libro por primera vez y fue un acontecimiento que no me lo voy a olvidar nunca. En principio porque estuve acompañada por Evangelina Aguilera y Dante Galdona. Eva fue la editora de “Los Restos” y Dante Galdona periodista del diario La Capital que luego me habilitó el espacio para publicar crónicas sobre Mar del Plata siendo yo de Los Toldos y esa fue una oportunidad hermosa. Pero la presentación estuvo cargada de tanta amabilidad, gente que se acercó sin conocerme, amigos que pudieron acudir y el espacio para mí haberlo presentado en Villa Victoria Ocampo con lo que implica, con lo que conlleva, el significado simbólico que tiene ese museo, esa casa museo que hoy es… fue increíble. No tengo palabras. La segunda oportunidad también casi que está a la par porque fue en la Feria del Libro en Mar del Plata y que me tengan en cuenta también desde la Universidad Nacional de Mar del Plata por momentos sentí que estaba descolocada, que me superaba esta difusión que estaba teniendo el libro y que está teniendo el libro. En ese momento me acompaña Carolina Castillo quien me recomienda a partir de su lectura y también enormemente agradecida por lo que implicaba presentar este libro en otro espacio en la ciudad de Mar del Plata. Siempre digo que encontraba a Mar del Plata, al principio, casi como un rechazo, me costaba sentirme parte y tras la publicación del libro me encuentro con otra cara de Mar del Plata, una amabilidad y una forma de acompañarme en los medios de comunicación. He estado en Canal 8, por ejemplo, y eso ha ido cambiando la idea o la perspectiva que tenía sobre la ciudad. Así que ambas presentaciones las voy a recordar para siempre con mucho cariño y por supuesto que ya hice la fotito y se encuentran en mi escritorio y siempre me gusta verlas en el día a día cuando estoy trabajando.

¿Cómo nace el formato de cartas? ¿A tu madre al comienzo y a tu padre al final? ¿Qué autores inspiraron estos procesos de escritura?

Bueno, la carta a la madre, como había comentado, surge a partir de esta recomendación en un intento de volver a la lectura. Y con respecto al padre, yo simplemente le había dedicado un segundo capítulo, que es retomando a Leila Guerriero, con sus crónicas. Ella hace hincapié en los perfiles de varias personas y pensé para la figura paterna esto… poder hacer una crónica y creí que con eso ya estaba presentado el padre. Sin embargo, en la lectura que me acompaña mi editora, Evangelina Aguilera, da cuenta de que faltaba algo más al padre. Entonces me recomienda Kafka con su carta al padre. Y Kafka lo que hace es algo muy interesante, porque él lo escribe en ese momento… a esa carta que le abarca 100 hojas, y luego se da cuenta que es mucho, entonces la corta y quedan algo de 56 hojas. Se la envía a su madre para que la entregue al padre, y la madre cuando lo lee dice no, yo esto no se lo voy a dar, y se la devuelve. Entonces luego Kafka, antes de morir, le dice a su amigo que queme todos sus escritos, que no deje nada. Sin embargo, el amigo lo publica, no solo lo publica, lo edita y lo publica. Y así es como los lectores llegamos a Kafka, a través de la prohibición, y de alguien que no tuvo destinatario, porque el destinatario era el padre, no éramos nosotros los lectores. Y hago hincapié en esto porque son aquellas palabras que uno como hijo no quiere decir, y que uno como padre no quiere escuchar. Entonces, carta al padre, me dije, entramos desde la prohibición, entramos desde las palabras que no quieren ser dichas ni escuchadas, y ahí tengo el punto que yo quiero escribir, o hacer el meollo de la cuestión si se quiere. Y me parecía un buen cierre, entonces comencé a copiar fragmentos de la carta que me daban el pie para que yo pueda decir lo mío. Y ahí se va a ver que no hay signos de puntuación, apelando a esto, a esta verborragia, a este vómito, a algo que tenés ahí y no lo podés decir porque si lo decís es tan terrible que nadie lo quiere escuchar ni leer. Entonces, me pareció interesante jugar con esa idea. Puedo decir y puedo, como yo quiera decirlo, este vómito que uno no lo puede parar. Y así fue la escritura. Esa carta al padre junto con la carta a la madre surge en un día de escritura, muchas horas, después por supuesto vino la corrección, pero la pulsión estuvo desde el inicio en ambas cartas. Y es algo que me parece que, nuevamente haciendo alusión a la hija menor, aparece esto, lo vivo, que uno cuando vuelve casi que también lo sentís, te expulsa el texto. Es fuerte, es algo que se ha remarcado mucho, es un texto fuerte y era algo que quería lograr con ese escrito o al menos que necesitaba escribirlo. No pensé tanto en el lector sino en cómo logro decir esto que tengo atragantado hace años.

Aparecen distintas mujeres en la obra que cobran un valor importante, ¿querés hablarnos de alguna de ellas en este día previo al Día de la Mujer?

Por supuesto ahí la figura central es mi mamá, por eso también el cambio de apellido, este seudónimo que invento para publicar, es dedicado a ella y la segunda cuestión tiene que ver con… cómo por momentos donde siento que o estoy confundida o estoy algo perdida en el día a día por alguna complicación de cualquier índole me asalta el recuerdo de mi mamá yéndose de esa casa cargada de violencia, de esa casa de malos tratos y se me viene esa imagen, ella saliendo y con hijos a cargo ante una crisis económica que fue en el año 2000 y a veces eso lo tomo como bandera porque le puedo dar muchas lecturas… y realza varios valores que me gustaría o intento tenerlos en mi día a día, en no quedarme en lugares donde no soy recibida, en hacerme escuchar, en poder cuestionar qué estilo de vida quiero y siempre me asalta el recuerdo y es una imagen muy grata por momentos porque me recuerda quién fue mi mamá y qué valores me dejó. Y la segunda mujer que hay un capítulo destinado a ella, que se titula “La Otra Mujer” y es Silvia Cambareri… yo la conozco en ese momento porque era madre de una expareja y si mi mamá le puso el cuerpo a los hechos Silvia le pone la palabra. Con ella aprendí la importancia de saber decir, la importancia que tiene una palabra en el momento justo de poder…cuándo está bien cuando está bien decir o cuándo decir lo que te gusta, cuándo no, de qué forma y por supuesto el acompañamiento que tuvo ella en mi carrera en el profesorado de lengua y literatura creo que los restos también no estaría hoy acá si no fuera por ella, para mí siempre fue esa otra mujer que me muestra el universo de las palabras y de la afectividad que quizás no lo había tenido antes.

En dos de los capítulos hablas de tus relaciones con los hombres o parejas, ¿cuánto crees que influyó en ellos la relación con tu padre y cómo pudiste fortalecerte como mujer?

Bueno, quien no repitió patrones que arroje la primera piedra… un poco me parece que como hija o hijo uno oscila entre la figura paterna y la figura materna, por supuesto… y va tomando conductas y en las primeras experiencias que son amorosas sabemos que el amor es un lenguaje distinto… la forma de relacionarnos que tenemos en lo laboral, en lo profesional, en la amistad y… en el terreno amoroso me manejaba muy mal, era muy inexperta, entendía cómo decir lo que quería y ante el silencio que aparece a lo largo casi como es un eje transversal, la palabra, la reflexión sobre este silencio, por eso los coloco hasta dos capítulos, no hay palabra de la hija menor ante lo que el otro hacía, siempre amoldándose, siempre de alguna forma dejaba que el otro avasalle, porque no me parece que sea otra la palabra sino avasallar y claro que influye esta figura del padre, este silencio, incluso hasta el abandono… hay varias cosas que encuentro en mi personalidad, encontraba mejor dicho en mi personalidad, muy similares y como no quería ser mi padre entonces me iba hacia mi madre y cuando no me funcionaba ser mi madre me iba desde actitudes paternas y en ese barullo personal las relaciones hicieron un poco de estragos en mí, claro como yo hice seguramente, quizás estragos es una palabra fuerte pero seguramente como yo afecté la vida del otro, creo que esa parte de ser inexperta en el terreno emocional acompaña esos dos capítulos y para fortalecerme como mujer fue entender que podía tomar conductas de ambos, podía apelar a la valentía de mi mamá y apelar al silencio oportuno, necesario de mi papá, poder hacer uso de estas herramientas siempre y cuando corresponda, un trabajo personal que tendré todos los días, estimo.

¿Pensaste en algún momento que hay algún vínculo entre las payadas de tu padre y tu don con la literatura?

Yo creo que hay algo que compartimos y puede ser esta entonación que tengo tanto al leer como al escribir. Se dice que uno escribe y que después se va encontrando el estilo. Por más talleres y cursos que realices, el estilo es propio y lo vas construyendo en determinados momentos. Pero de alguna forma cada uno tiene un estilo de narrar. Y mi estilo de narrar muchas veces se lo ha asociado con una tonalidad, una forma de narrar. Y creo que eso lo aprendí escuchando a mi padre, a Alberto en esas payadas. Era un tipo que quizás en lo íntimo, un hombre silencioso, por varios momentos muy osco. Sin embargo, cuando subía al escenario o cuando entonaba en alguna cena familiar esas payadas, había una presencia escénica, una forma de pararse y sobre todo una forma de entonar que no pasaba desapercibida. Que te quedabas ahí y te metías en esa payada y en esa historia que nos estaba entonando. Creo que algo, si se quiere en común, vendría a ser esa prosa poética, esa entonación, sobre todo. Esa tonalidad la responde a él sin dudas, para mí.

¿Qué le dirías a la mujer de hoy que enfrenta distintas situaciones relacionadas a la violencia, el abandono, el desamor, la muerte… pero también deseos, proyectos, sueños?

Mis amigas son mujeres, la gran mayoría, y encontramos un punto en común donde todas tuvimos un quiebre importantísimo, que es justamente abandonar nuestros deseos, proyectos, sueños en post de un otro. Y creo que si se me permite el consejo es no abandonar la independencia, y no hablo solamente de lo económico, hablo de lo emocional, de no quedarse atada y mayormente este terreno del amor, sobre todo que se juegan otras leyes, uno cede y cede y cede, y el otro avasalla. Y nosotros si podemos reforzar algo, es ahí nuestra independencia, cómo nos construimos para entender cuáles son los límites, para entender hasta qué punto podemos negociar y hasta qué punto no. Creo que todas las mujeres a las que conozco, y lo que he leído inclusive en la literatura, el quiebre está ahí casi, en esa independencia emocional, que no se logra pareciera sin antes tener que negociar en algún momento de nuestras vidas con alguien que avasalla, con alguien que irrumpe y permitimos, e irrumpe de vuelta y lo permitimos, y llega el quiebre casi personal muy grande. Así que si se me permite el consejo sería ese, no perder nuestra independencia y apelar siempre a esos deseos, proyectos y sueños, y de alguna forma que es lo que nos va a sostener, no importa quién nos acompañe, somos nosotras mismas y eso me parece fundamental.

Es increíble escuchar y leer a Ana Luz… Es como un faro, que le hace honor a su nombre. Da luz, sin lugar a dudas. Vino a este mundo a dar luz a muchos lugares oscuros de su vida, su familia, pero también a las nuestras, a la de sus lectores. Su escritura nos permite proyectarnos, pensarnos, analizarnos.

La escritura de “Los restos”, constituye un acto de desahogo y valentía.

Es impactante y convocante leer el libro. Se los recomiendo.